Le Mémorial du Camp de Rivesaltes a été inauguré il y a dix ans. Né d’une mobilisation citoyenne et d’une forte volonté politique, il a accueilli 400 000 visiteurs et de nombreux scolaire. Lieu de réflexion sur l’histoire complexe des « indésirables » en France sur une très longue période, il dévoilera une nouvelle muséographie en janvier prochain autour d’une démarche basée sur la recherche et la volonté de traiter toutes les mémoires.

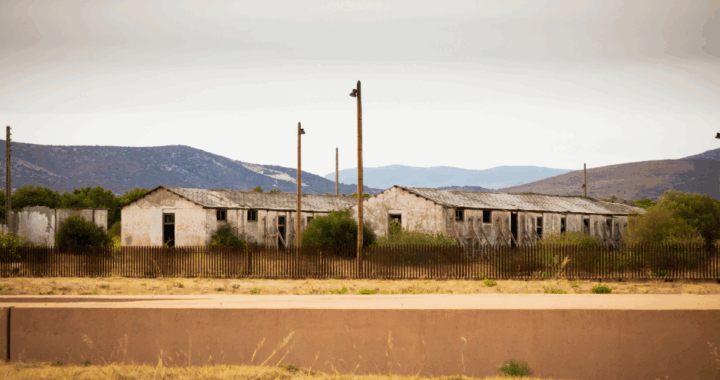

C’est un immense bloc de béton de 200 mètres de long sur 20 mètres de large, semi-enterré au beau milieu de l’îlot F du camp Joffre de Rivesaltes. Il y a 10 ans, le 15 octobre 2015, le Mémorial du Camp de Rivesaltes était inauguré. Ce jour-là, ministres, hommes politiques de tous bords, personnalités emblématiques, se pressaient autour du bâtiment d’une ambition folle construit par l’architecte Rudy Ricciotti. Entouré des ruines des baraques militaires où la France avait, pendant près de 40 ans, relégué ses « indésirables », l’œuvre figure une mémoire enfouie, émergeant doucement. Tous les invités étaient alors conscients de la force symbolique de cet espace sur les lieux mêmes de l’Histoire dont il doit rendre compte.

La lente sortie de l’oubli

La façon dont le projet a vu le jour n’est pas banale non plus. Dans le département des Pyrénées-Orientales personne n’ignorait l’existence de cet immense camp militaire implanté sur une plaine aride et battue par les vents. En revanche, le rôle qu’il avait joué dans l’histoire était longtemps resté ignoré ou tabou. En 1978, Serge Klarsfeld avait établi la liste des juifs déportés depuis Rivesaltes en 9 convois. Mais il faudra attendre 1993 et la publication de son livre sur ce qu’il appelle « le Drancy de la zone sud » ainsi que le témoignage de l’infirmière autrichienne Friedel Bohny-Reiter pour que la prise de conscience commence à s’opérer. Elle concerne alors des citoyens comme Claude Delmas, écrivain rivesaltais obsédé par la présence du camp. La presse, notamment L’Indépendant, informe la population mais inquiète beaucoup de responsables locaux peu pressés « de faire de la réclame » sur un passé aussi difficile.

L’électrochoc de la découverte des fichiers

Mais les années 90 sont celles des mémoires en action. Après la stèle inaugurée par Serge Klarsfeld en 1994, les harkis font de même fin 1995 puis les Républicains espagnols en 1999. Entretemps, la découverte de fichiers du camp dans les poubelles de la Préfecture, révélée par L’Indépendant en 1997, déclenche un électrochoc. Des citoyens, Claude Delmas, Claude Vaucher, lancent une pétition pour sauver le site d’un projet de destruction. Les signataires s’appellent Simone Veil, Robert Badinter, Claude Simon ou Edgar Morin. « La pétition lancée après que les révélations de l’Indép a créé une demande, à laquelle a répondu le politique », estime l’historien Nicolas Lebourg lui-même auteur d’une thèse sur l’histoire du camp. Président du Conseil général des Pyrénées-Orientales à l’époque, Christian Bourquin est donc l’homme de la réponse politique, d’autant plus spectaculaire qu’il prend les rênes de la Région, ce qui lui donne plus de moyens d’agir à partir de 2010 jusqu’à l’inauguration de 2015. La première conséquence de la décision de construire le Mémorial passe presque inaperçu. Les jeunes fêtards et raveurs qui avaient pris l’habitude d’utiliser les ruines pour des fêtes non autorisées abandonnent d’eux-mêmes le site.

Reconnaissance collective

« En dix ans, nous avons vu émerger une reconnaissance collective », résume Céline Sala-Pons, directrice du Mémorial pour résumer le travail mené par cette structure auprès du grand public. 400 000 personnes ont visité le lieu, auxquels il faut ajouter des milliers de scolaires. Il attire de nombreux visiteurs de l’extérieur du département et propose, toute l’année, programmation culturelle et événements aux habitants. Le Mémorial est le lieu d’accueil de toutes les mémoires : 250 personnes le 25 septembre dernier pour la journée des Harkis pour une conférence. Une exposition remarquable des œuvres de Josep Bartoli, réfugié espagnol et peintre. Une soirée bouleversante lorsqu’Édouard Drommelschlager, 83 ans, laisse en dépôt l’original de la lettre écrite par sa mère Luisa, alors qu’elle était transférée de Rivesaltes vers les camps de la mort. « Aujourd’hui, le camp de Rivesaltes n’est plus un sujet enfoui mais bien une mémoire partagée et assumée », dit Céline Sala-Pons.

Une histoire qui s’élargit

La construction du Mémorial –et même, la décision de le faire- a donc largement précédé le processus de mémoire mais, également, le travail historique sur le lieu lui-même. Outre Nicolas Lebourg, Abderahmen Moumen travaille sur le rôle du camp dans l’internement des Harkis à la fin de la guerre d’Algérie. 22 000 d’entre eux sont passés par Rivesaltes, une ville qu’ils ont profondément marquée. Et, plus les historiens cherchent, plus ils trouvent. Les recherches d’Alexandre Dolut font émerger la politique d’enfermement des nomades, seuls français du camp pendant la deuxième guerre mondiale, envoyés là par Vichy. Au fil du temps, la liste des internés de ce camp construit par des réfugiés espagnols pour des tirailleurs sénégalais, s’allonge. Ouvriers malgaches pendant la guerre, combattants vietnamiens sortis des camps du Viet Minh pour être transférés dans les années 60, militaires guinéens et leurs familles, mais aussi prisonniers de guerre allemands, activistes du FLN. La nouvelle muséographie du Mémorial, actuellement en cours d’installation tiendra compte de ce fil rouge colonial et post-colonial de l’histoire du camp.

De cinq stèles au Mémorial

L’existence d’un tel outil de réflexion, incitant à regarder au-delà des simplifications et des récupérations tranche dans un contexte politique et intellectuel actuel. Lorsque la décision de bâtir ce lieu avait été prise, il s’agissait déjà d’un enjeu majeur. Cinq stèles avaient été érigées dans l’enceinte du camp : juifs, harkis, Républicains espagnols, tsiganes et même une dernière pour le centre de rétention administrative, installé pour les migrants en 1986 et déménagé près de l’aéroport en 2007. Depuis, d’autres mémoires n’ont cessé de s’agréger à mesure que la recherche progresse. « Nous avons choisi de ne pas hiérarchiser mais de montrer la complexité », explique Céline Sala-Pons à propos de l’immense diversité des réalités historiques qui se sont succédé sur cet espace. Un choix consistant à privilégier les faits avant les opinions, la démarche scientifique avant la propagande. Cela donne donc, forcément, un contenu politique. Il sera l’un des enjeux des batailles culturelles à venir.

Pierre Mathis (L’Indépendant, le 16 octobre 2025)