La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État fête cette année ses 120 ans.

L’occasion pour le Département des Pyrénées-Orientales de rappeler l’importance de la laïcité et de présenter les actions menées tout au long de l’année pour sensibiliser a ce principe.

Le 9 décembre prochain marquera les 120 ans de la loi de 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État. Hermeline Malherbe, présidente du Département des Pyrénées-Orientales, a ainsi souhaité célébrer « ce bel anniversaire ».

Mais comme la laïcité ne se fête pas que pour sa date d’anniversaire, des actions sont menées toute l’année par les associations locales et l’Éducation nationale, soutenues par le Département. « Des initiatives ont été portées, mettant en avant à la fois le respect et l’écoute, à travers la laïcité. Ça me semble vraiment important de pouvoir le relayer et être à la disposition du monde associatif », développe Hermeline Malherbe.

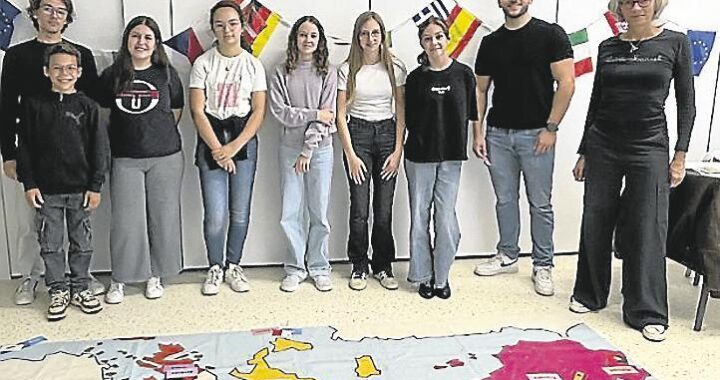

31 collèges publics des Pyrénées-Orientales ont été sensibilisés. Le Département a d’ailleurs lancé un appel à projet visant à soutenir des actions éducatives en lien avec l’affirmation du principe de la laïcité et la défense des principes de la République. Des actions qui s’adressent aux élèves de la 6e à la 3e. « La laïcité fait partie des valeurs que nous portons », ajoute la présidente. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une « lutte contre les religions », mais d’un « respect de toutes les religions et de tous ceux qui ne croient pas ».

Ateliers, concours, expositions…

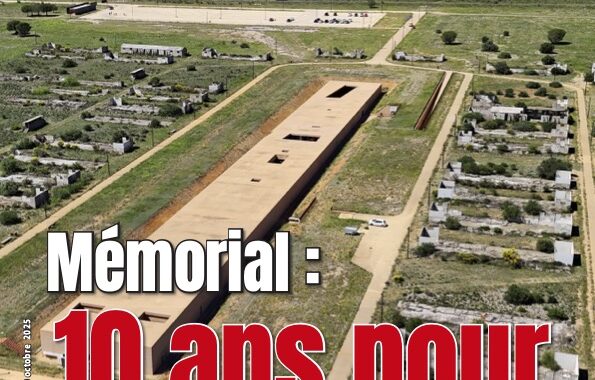

Le Département et ses partenaires organisent plusieurs événements à partir de ce jeudi 27 novembre. Tout d’abord avec l’atelier « Laïcité j’écris ton nom », à destination des élèves des écoles, collèges et lycées, par le collectif Laïque. Un concours d’éloquence « Robert Badinter. Humanité, diversité, fraternité » est organisé par le Mémorial du Camp de Rivesaltes et l’Union des jeunes avocats des Pyrénées-Orientales, le samedi 6 décembre.

Pour la « journée de la laïcité », le 9 décembre, le groupe d’études sociétales et actions et la direction des services départementaux de l’Éducation nationale prévoient divers événements, tels que la plantation d’un arbre de la laïcité et le dévoilement d’une nouvelle plaque.

Les animations continuent jusqu’au 16 décembre, avec notamment une dictée pour les élèves et une journée portes ouvertes « La laïcité en question ».

Emma Lemaire (L’Indépendant, le 25 novembre 2025)

Le programme détaillé des animations est à retrouver sur le site leDépartement66.fr